ぶよぶよ、トゲトゲ...... 想像を絶する外観をした深海生物16選

「深海」とは太陽光が届かなくなる水深200メートルから、水深1万メートルにおよぶ海溝の底まで、海中の広い範囲を指す言葉です。地球上で生物が暮らすことのできる空間の95%を占めますが、大部分は未知のまま。

昼間でも真っ暗で非常に水圧が高いという過酷な環境に適応するため、まるでエイリアンのような姿をした奇妙な生物たちが生息していることが知られています。今回は、そんな深海生物たちの一部をご紹介しましょう。

水揚げされたときの姿から「世界一醜い生物」という汚名を着せられてしまったこともあるブロブフィッシュ(ニュウドウカジカ)。大西洋や太平洋、インド洋の深海に広く分布しており、日本近海でも北海道のオホーツク海沿岸や東北地方の太平洋側などで暮らしているそうです。深海の水圧に耐えるため全身ゼラチン状の特殊なつくりになっており、海中では意外と可愛らしい魚ですが、水揚げされると急激な圧力の変化で衝撃的な姿になってしまうのです。

画像:These Were Voted the Ugliest Endangered Animals/ National Geographic/ YouTube

びっしりと並んだ恐ろし気な歯と独特な形をしたエラを持つラブカ。原始的なサメの特徴を保っており、「生きている化石」だと考えられています。大西洋や太平洋に広く分布しており、日本近海では相模湾や駿河湾で稀に見られるそうです。

Showbizz Daily をフォローして世界のトレンドをいつも手元に

スズキ目クロボウズギス科のオニボウズギスは自分よりも大きな魚を呑みこんでしまうことで有名。しかし、海水浴中に襲われてしまうのではと不安がる必要はありません。深海で暮らしている上、最大でも全長25センチメートルと小型であり、人間を襲うことはないのです。

暗赤色の身体に巨大な目、足の間には吸血鬼のマントのような膜を持つコウモリダコ。足の付け根や足先に発光器まで備えています。何ともおどろおどろしい姿をしていますが、実際には酸素の乏しい環境下で暮らしているため激しい活動は行わず、捕食者に出会うと足の間の膜を裏返して身を守るのだとか。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube

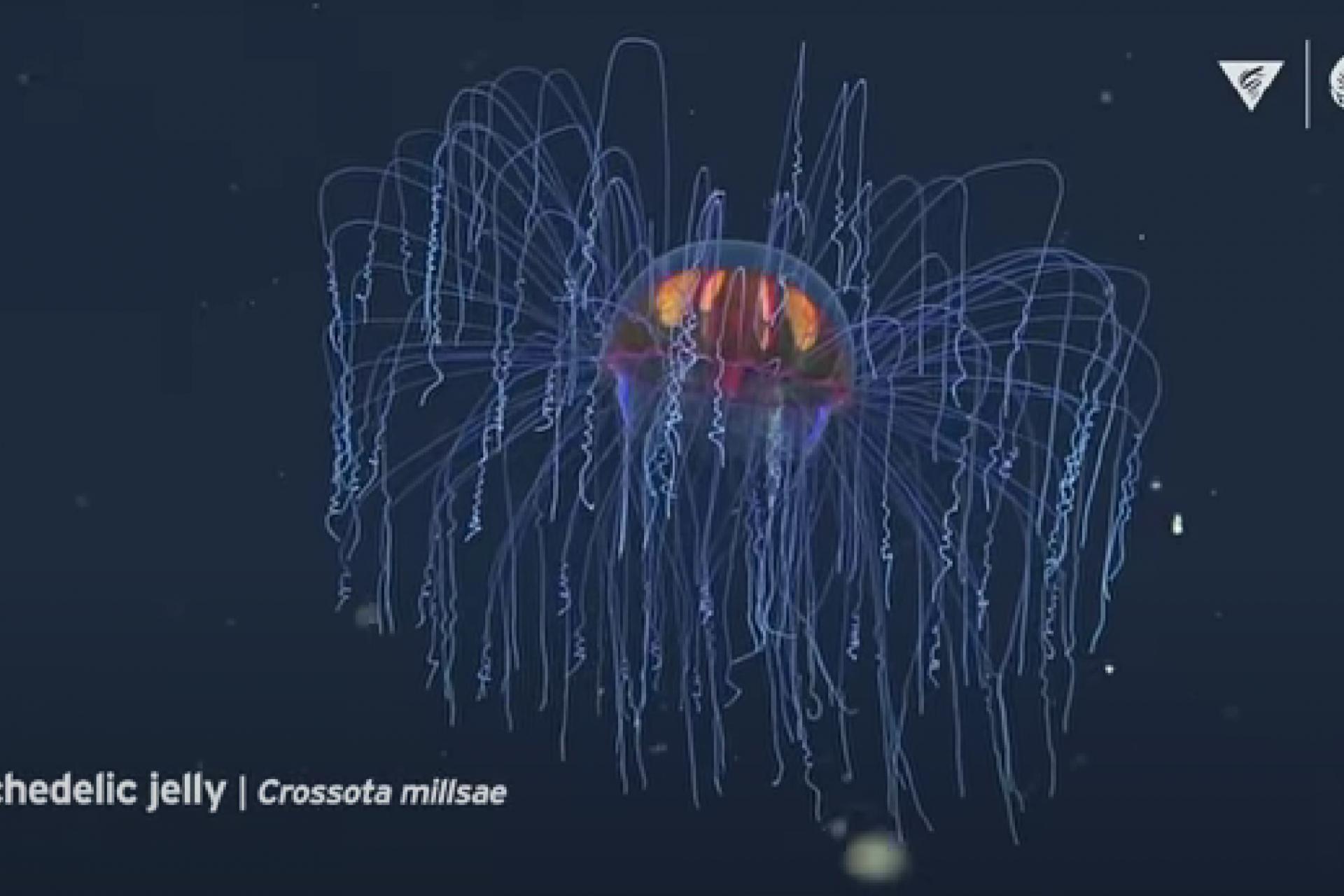

学名はCrossota millsaeですが、「サイケデリック・クラゲ」の通称で知られており、深海で暮らすクラゲの中でもとりわけ美しい種類です。このクラゲのメスは子供を自分の消化管にくっつけて育てるという、クラゲの仲間としてはとても珍しい習性を持っているそう。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube

長い鼻と飛び出す顎がトレードマーク。およそ1億2500万年前に生息していた祖先が知られていることから「生きた化石」だとされています。エサを捕らえる際には顎が猛スピードで飛び出すという特技を持っているそうです。世界的に珍しいサメですが、相模湾や駿河湾、東京湾など日本近海での記録がもっとも多いとのこと。

画像:Juvenile Goblin Shark Bites Diver/ Discovery Channel Southeast Asia / YouTube

美しい半透明のピンク色で消化器官が透けて見えるという、世にも奇妙な姿をした深海性のナマコ。普段は海底付近を漂っていますが、餌を探したり捕食者から逃れたりする際にはふわふわと泳ぐことができます。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube

北極海で発見されたクロクラゲ属の一種で、学名は「Crossota norvegica」。見ての通り深紅の胃腔が美しい深海クラゲですが、食性など詳しいことはあまりわかっていないようです。

発光器を使ってエサをおびき寄せる深海の釣り人、アンコウ。アンコウの仲間は世界各地に生息しており、その姿や暮らしぶりは多種多様。雌雄の差が大きいことで知られており、メスの大きさはオスの数倍に達するものもいます。

非常に長いパドル状の鼻がひときわ目立つテングギンザメ。この奇妙な鼻には感覚神経が集まっており、エサを見つける上で役立つようです。また、背びれの毒で身を守っているので、うっかり触らないのが賢明。テングギンザメ属は日本近海にも数種が生息しており、茨城県ではクロテングギンザメが生け捕りにされた例もあります。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube

深海で暮らす巨大なダンゴムシの仲間、オオグソクムシ属。なかでも大型種のダイオウグソクムシは50センチメートルに達することもあるとか。グロテスクではあるものの、どことなく愛嬌もあることから、深海生物の代表選手として知名度も抜群です。雑食性で海底に沈んだ魚の死骸などをエサにしており、数年にわたって絶食することがあるなど、不思議な生態を持っています。

透明なドーム状の頭部の中に双眼鏡のような眼を持つユニークな深海魚。この風変わりな眼を利用してわずかな光を感じ取り、上方を漂うエサの影を見つけ出して捕食してしまいます。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube

その名の通りキンメダイの仲間ですが、ギザギザの歯と真っ黒で頑丈なボディが異様な風貌を生み出しています。魚としては体長に対する歯の長さが非常に長い部類です。おどろおどろしい姿ですが、実は体長10センチメートルほどとかなり小型。

とぼけた顔をしたこの深海魚。尾びれがない先細りの体型で、体長は1メートルに達することも珍しくありません。非常に水圧に強く、プエルトリコ海溝では水深8,370メートル地点でソコボウズの仲間が発見されているほど。世界各地に分布しており、通常は単独で行動しますが、チューブワームのコロニーのそばで群れを成すこともあるようです。

画像:5 Extraordinary Deep Ocean Creatures Encountered by ROVs in the Past 10 Years/ DeepseaOddities/ YouTube

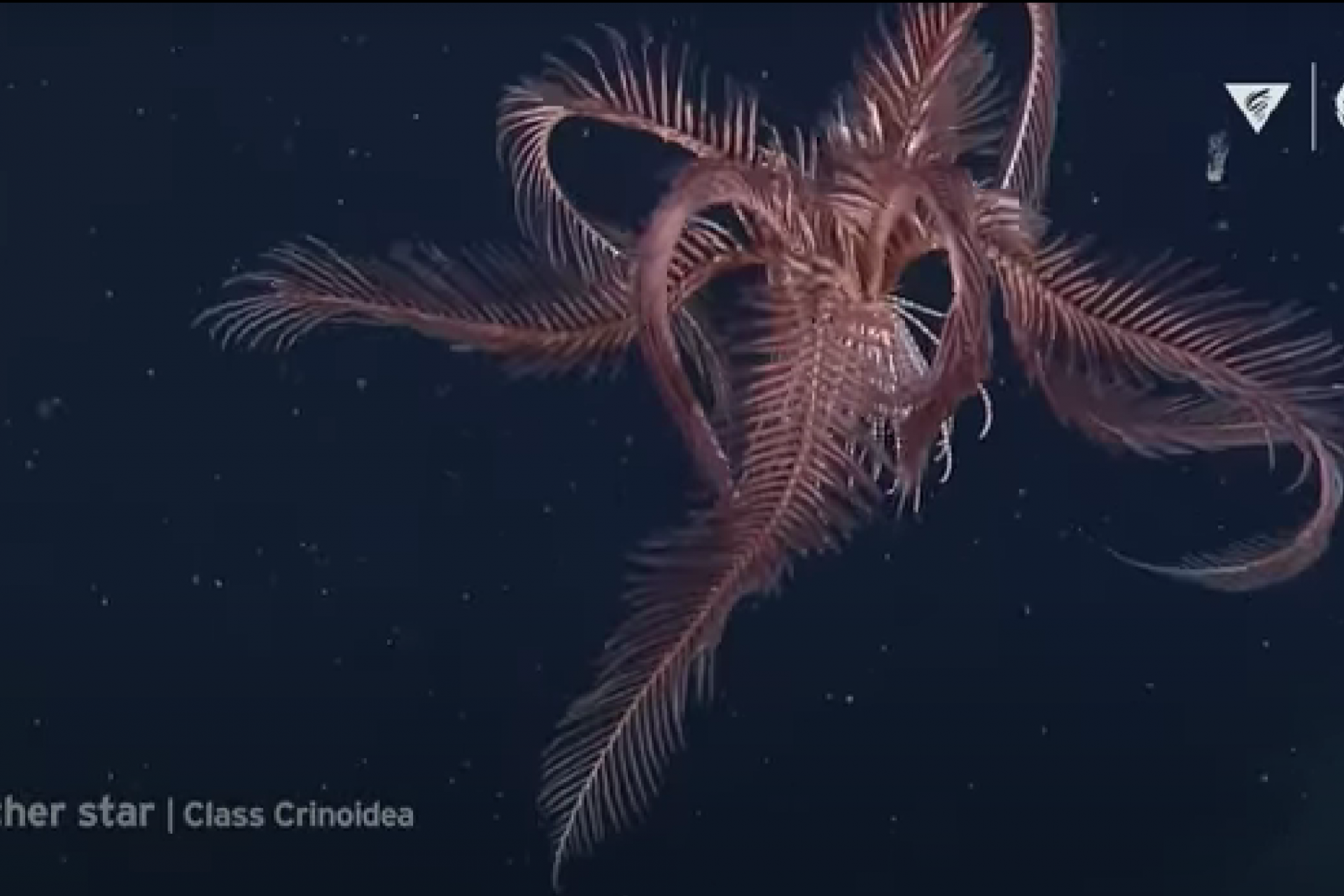

ヒトデと同じく棘皮動物ですが、羽のような腕をはためかせて海中を優雅に泳ぐことができる種類も。とはいえ、あまり活発に動き回ることはせず、プランクトンを濾しとって食事をします。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube

このサイズ(体長30センチメートルほど)の深海魚としてはかなり獰猛で、大きな獲物も自慢の大顎でパクリと捕まえてしまいます。エサを求めて夜間に海中を垂直移動することが知られています。

画像:MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/ YouTube